治療内容MEDICAL

小児眼科(近視)

仮性近視とは?

小さいお子さんの場合、うまくピント調整が出きずに、本当は近視ではないのに近視かのように指摘される仮性近視の場合があります。

近くの物を見るときには、眼の中のレンズ(水晶体)がふくらんで厚くなります。この調節は、毛様体筋という筋肉が緊張したりゆるんだりしながらレンズのふくらみ具合を調節しています。本を近づけて読みすぎたり、長時間ゲームをしたりするとこの筋肉が縮んだ状態が続き、レンズが薄くならないために遠くが見えにくくなってしまいます。これを調節緊張といい、仮性近視と呼んでいます。

小学校低学年のお子さんなど、低年齢ほど仮性近視の割合が多いとされており、年齢が上がるにつれて、仮性近視の確率は減っていきます。仮性近視の状態であれば、正しい治療と生活習慣の見直しで回復も可能な場合もありますが、数か月治療を続けても効果がみれず視力回復がなければ、必要に応じて眼鏡を作成します。

近視とは?

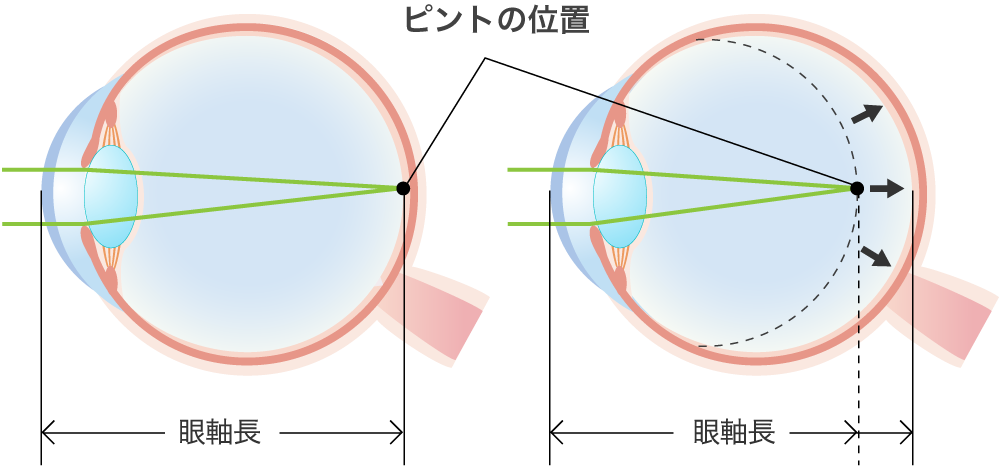

近視とは光が網膜の手前に焦点があるため、遠くの物を見る際に焦点が合わず、ぼやけて見える状態です。生まれたときは軽度の遠視(網膜が焦点より前にあること)ですが、成長の過程で徐々に眼球が楕円形に伸びてしまう(眼軸長が伸びる)と近視となります。一度眼軸長が伸びてしまうと戻ることがありません。強度近視になると、網膜剥離や緑内障といった疾患にかかる可能性が高まります。そのため、眼軸長の伸びを抑えることが近視の進行を抑制するためには重要となります。

正規の状態

軸性近視

治療について

当院では、小児期の近視の進行抑制目的でオルソケラトロジーや

低濃度アトロピン点眼液「リジュセアミニ」による治療を行っています。詳しくは紹介ページをご覧ください。